Le 2 août 2025, les deux chambres du Parlement congolais ont autorisé, lors de séances plénières distinctes, la ratification de plusieurs projets de loi présentés par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso. Parmi les textes validés figurent une convention entre le gouvernement de la République du Congo et celui de la République de Turquie destinée à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, ainsi que l’adhésion du Congo à la convention portant création de l’Organisation internationale pour la Médiation. Un accord-cadre de coopération avec la République de Guinée-Bissau a également été validé par l’Assemblée nationale, en attente d’examen par le Sénat.

Ces instruments sont, à première vue, les signes d’une ouverture diplomatique et économique bienvenue pour un pays souvent critiqué pour son isolement stratégique et son manque de réformes structurelles. Pourtant, à y regarder de plus près, ces textes traduisent davantage une volonté de construire une façade de modernisation que d’engager le pays dans une transformation authentique et équitable. Le caractère technique des textes ne doit pas masquer leur dimension politique : ils s’inscrivent dans un processus de légitimation du pouvoir en place, plus que dans un réel souci de développement national.

Une fiscalité au service des intérêts privés ?

La convention fiscale signée avec la Turquie, par exemple, vise officiellement à éviter la double imposition et à renforcer la sécurité juridique des investisseurs étrangers. Mais dans un État où la fiscalité est déjà inégalement appliquée et où les entreprises étrangères bénéficient souvent de régimes d’exception, ce type d’accord peut faciliter l’optimisation ou l’évasion fiscale, notamment pour les entreprises proches du pouvoir. En l’absence de dispositifs efficaces de contrôle et de transparence, ce texte pourrait accentuer les inégalités et la perte de revenus pour l’État congolais, sans qu’un véritable retour sur investissement ne soit garanti pour la population.

Il est également frappant de constater que ces accords sont systématiquement portés par des figures politiques issues du clan présidentiel, notamment Denis Christel Sassou Nguesso. Cette concentration du pouvoir autour d’un cercle restreint de décideurs soulève des questions sur l’indépendance des institutions et sur la capacité réelle du Parlement à jouer son rôle de contre-pouvoir. La rapidité avec laquelle ces textes sont examinés, puis adoptés, sans débat public ni implication de la société civile, accentue le déficit démocratique du processus législatif.

Une diplomatie de façade ?

Quant à l’adhésion du Congo à l’Organisation internationale pour la Médiation, elle pourrait sembler, sur le papier, une avancée dans le sens de la prévention des conflits et du règlement pacifique des différends. Mais dans un pays où l’appareil judiciaire est instrumentalisé, où les opposants sont muselés, et où les médias indépendants subissent pressions et censures, ce geste apparaît largement symbolique. Il s’agit d’une démarche qui relève davantage de la stratégie d’image que d’une volonté réelle de transformation.

On peut y voir une tentative de positionner le Congo sur l’échiquier diplomatique international, tout en évitant les véritables réformes intérieures nécessaires à la stabilité politique, à la justice sociale et au développement durable. La politique étrangère devient alors un instrument de marketing politique, détourné de l’intérêt public, et utilisé pour redorer l’image d’un régime en perte de légitimité.

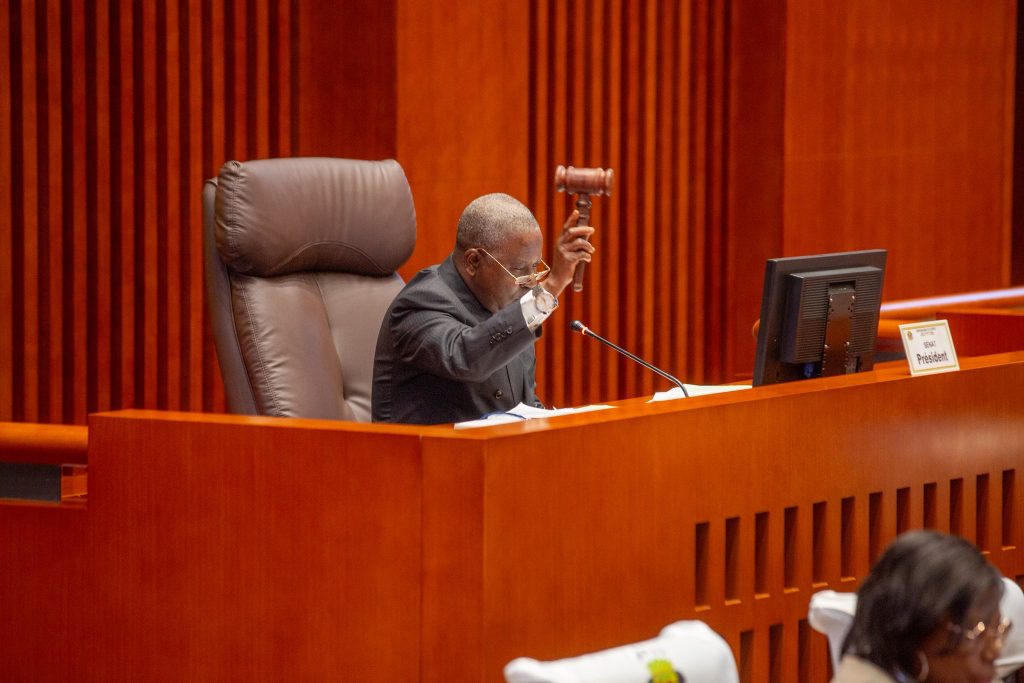

Un Parlement docile et sans voix

Le rôle du Parlement dans ce processus interpelle également. Loin de constituer un espace de délibération et de débat critique, il apparaît comme un simple organe d’enregistrement des décisions de l’exécutif. Aucun amendement, aucune objection sérieuse n’a été formulée lors de l’examen de ces textes. Le rituel parlementaire se déroule dans une forme vide de substance, illustrant la faiblesse institutionnelle du pays et la dérive autoritaire du pouvoir centralisé.

Conclusion : Des accords sans cap stratégique clair

En somme, les projets de loi adoptés le 2 août 2025 ne peuvent être lus comme de simples outils juridiques ou diplomatiques. Ils traduisent une vision du pouvoir qui privilégie l’apparence de la réforme au détriment de sa substance. Loin de servir les intérêts du peuple congolais, ces textes participent à la consolidation d’un système où les intérêts d’une élite politique et économique priment sur l’intérêt général.

La République du Congo ne manque pas d’intelligence ni de ressources. Ce qui lui manque cruellement, c’est une gouvernance véritablement démocratique, transparente et tournée vers l’avenir. Tant que les lois seront faites pour servir les puissants, les Congolais ne pourront espérer ni justice fiscale, ni paix durable, ni développement inclusif.