Faustin Nsabumukunzi, considéré comme l’un des chefs présumés du génocide de 1994 au Rwanda, a été interpellé dans la région huppée des Hamptons, à Long Island (New York). Il est accusé d’avoir dissimulé son rôle durant les massacres pour obtenir frauduleusement un visa, une carte verte, puis la citoyenneté américaine.

Dans une ironie troublante, alors que le président rwandais Paul Kagame continue d’invoquer le génocide de 1994 comme un levier politique pour faire taire l’opposition et consolider son pouvoir, de récents événements mettent en lumière une application sélective de la justice qu’il prétend défendre.

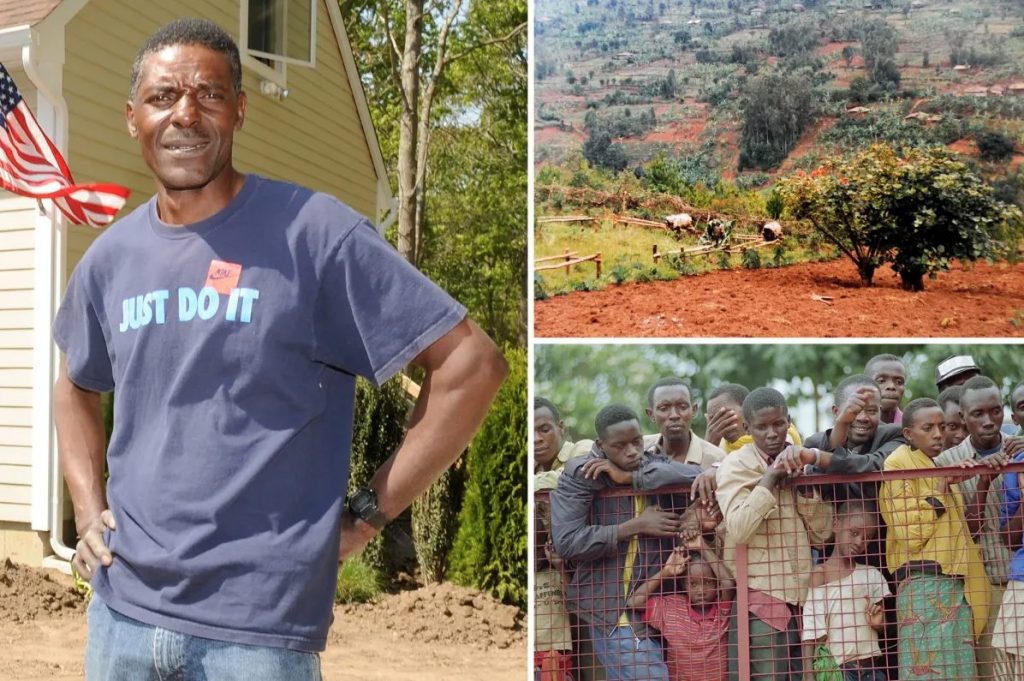

Dernièrement, Faustin Nsabumukunzi, un présumé responsable du génocide des Tutsis, condamné par contumace par un tribunal rwandais, a été retrouvé vivant discrètement aux États-Unis, à Bridgehampton, un quartier huppé de Long Island, dans l’État de New York. Étonnamment, cet homme, devenu apiculteur, résidait aux États-Unis depuis 2003, après avoir supposément dissimulé son passé en mentant sur ses formulaires de visa, de carte verte et de naturalisation.

Le département américain de la Justice l’a inculpé pour fraude à l’immigration et à la naturalisation. Il lui est reproché d’avoir dissimulé son rôle en tant que « conseiller de secteur » pendant les événements tragiques de 1994, durant lesquels environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés furent massacrés. Arrêté à son domicile, Nsabumukunzi a plaidé non coupable. Il a été libéré sous caution, poursuivant ses activités comme jardinier, en attendant son procès. Il encourt jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Pendant ce temps, le président Kagame continue de se présenter comme le gardien de la mémoire du génocide, mais sa posture soulève de plus en plus de critiques. Lors de la 31e commémoration du génocide, au lieu d’un discours d’unité nationale et de recueillement, Kagame a opté pour une allocution enflammée, pleine de colère, où il a violemment attaqué la communauté internationale, lançant notamment un retentissant « Allez au diable » aux pays occidentaux et exhortant les Rwandais à « choisir la mort plutôt que la dignité ».

Ce discours a été qualifié de honte nationale par le Dr Théogène Rudasingwa, ancien proche collaborateur et rédacteur de discours du président. Pour lui, Kagame a détourné un moment solennel de mémoire collective en un spectacle politique menaçant, destiné à entretenir la peur et à museler toute dissidence. Selon Rudasingwa, le président a perdu toute légitimité morale à diriger le pays, utilisant le souvenir du génocide comme un outil personnel pour asseoir son autorité, exclure toute opposition politique – notamment hutu – et verrouiller le débat public.

Alors que Kagame continue d’être salué à l’étranger comme un défenseur de la mémoire et de la justice post-génocide, ses propres actions sont entachées d’accusations d’exactions, de répression brutale contre les survivants qui ne rentrent pas dans son récit officiel, et d’interventionnisme militaire au-delà des frontières. Le président rwandais semble considérer la mémoire du génocide comme une propriété privée, un capital politique qu’il exploite pour faire taire les critiques, légitimer ses guerres régionales et marginaliser ses opposants.

Dans ce contexte, l’arrestation de figures comme Nsabumukunzi apparaît presque comme un alibi diplomatique pour rassurer les partenaires internationaux, pendant que le pouvoir central, lui-même accusé de graves abus, reste hors de portée de toute forme de reddition de comptes.